La reciente firma de un grupo de antiguos personeros e intelectuales en apoyo a una candidatura de la derecha no sorprendió tanto por su contenido como por su simbolismo. Muchos de esos nombres fueron, en otro tiempo, críticos del modelo que hoy respaldan. El gesto —más que un acto político— pareció un movimiento emocional, casi existencial: una manera de reconciliarse con el orden que antes cuestionaron.

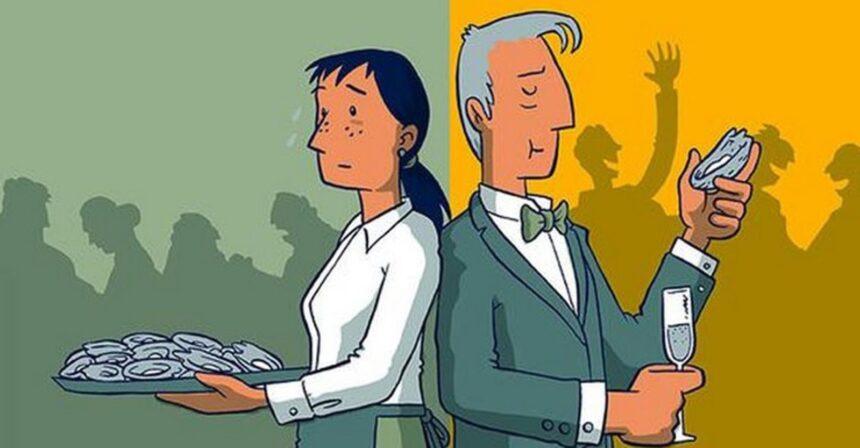

No se trata solo de una preferencia ideológica ni de un cambio generacional hacia la “moderación”. Es, en el fondo, una reacción emocional y cultural frente al miedo a perder posición. Cuando las certezas materiales y simbólicas se tambalean, muchos prefieren abrazar el relato del poder antes que enfrentar la incomodidad de la duda. Es más cómodo pensar que uno ha “madurado” que reconocer que ha cedido. Porque lo que los años suelen traer no es sensatez, sino miedo: miedo a perder el estatus, miedo a quedar fuera del círculo del poder, miedo a reconocer la propia contradicción. Y el miedo, cuando se disfraza de realismo, se vuelve un justificativo perfecto para cualquier renuncia.

El privilegio, por definición, es invisible para quien lo goza. Por eso, cuando el espejo de la desigualdad se interpone, la reacción no es la autocrítica, sino la defensa. De allí nacen las frases que condensan la mentalidad de época, como aquella de la ex primera dama Cecilia Morel durante el estallido social de 2019: “Vamos a tener que compartir con esta gente…”. No fue un lapsus: fue un síntoma. Una confesión de clase pronunciada en voz alta, donde el “nosotros” y el “ellos” revelan el mapa moral del país.

Detrás de ese miedo a compartir se esconde una estructura psicológica y política: la asimilación del privilegio como identidad. Cuando alguien ha crecido creyendo que su bienestar es fruto exclusivo del mérito —y no de una red histórica de ventajas—, cualquier demanda por igualdad se percibe como una amenaza personal. El cambio se vive como pérdida, no como justicia. Y el orden, aunque injusto, se siente más seguro que la incertidumbre de lo nuevo.

Pero este síndrome no afecta solo a las élites. Se filtra hacia abajo, a través de una cultura que educa en la competencia, no en la empatía. Desde la infancia se aprende que el éxito individual justifica cualquier desigualdad y que el fracaso es una culpa privada, no una consecuencia colectiva. Así, incluso quienes viven sin privilegios terminan defendiendo el sistema que los margina, esperando que alguna vez los premie.

El debilitamiento de la educación cívica y de la enseñanza de la historia no es una casualidad administrativa: es una estrategia. Reducir la memoria es reducir la conciencia. Si las nuevas generaciones desconocen los procesos sociales que construyeron —y fracturaron— el país, no podrán comprender que los privilegios no son dones naturales, sino decisiones políticas. La ignorancia cívica es la mejor aliada de la desigualdad.

El amor a los privilegios, en última instancia, es una forma de miedo: miedo a la igualdad, miedo a perder el espejo donde uno se siente superior, miedo a que la justicia desplace el mérito como mito fundador. Pero también es una forma de comodidad: pensar duele, compartir incomoda, revisar la propia historia exige valentía. Y la comodidad, en sociedades desiguales, suele pesar más que la verdad.

Frente a esto, ¿desde dónde hablamos quienes nos negamos a naturalizar esa forma de convivencia? Desde la conciencia cívica, desde la memoria y desde la dignidad de lo común. Desde el convencimiento de que una sociedad más justa no es un riesgo, sino una posibilidad. Esa voz —a veces minoritaria, a veces incómoda— es la que impide que el miedo se vuelva norma.

Por eso, cuando en la vida se produce un viraje tan radical —cuando se reniega de todo lo que se defendió—, es mejor optar por el silencio. No el silencio cobarde, sino el que nace del pudor y del reconocimiento de la contradicción.

Y para los demás, los que aún creemos que la dignidad no se negocia, la tarea es otra: seguir hablando, seguir recordando, seguir enseñando. Porque si algo enseña la historia —esa que intentan borrar— es que el olvido siempre favorece a los mismos. Y que callar, a veces, puede ser un acto de honestidad, pero hablar con conciencia es siempre un acto de resistencia.

*Rossana Carrasco Meza es profesora de Castellano, politóloga (PUC), y magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local (U. de Chile).