…a la larga las máscaras se convierten en rostros.

Marguerite Yourcenar

Nos reunimos viejos amigos. Llegan mis excompañeros de universidad, mis colegas del Ministerio, los exencargados del Frente Público y de Masas, Lucho, el filósofo y poeta del grupo, un ministro en funciones. Llegan solos o con sus viejas o nuevas parejas. El pisco sour prepara los ánimos con ese poder efímero que tiene este brebaje de animar la primera conversación de la tarde.

Se me viene a la cabeza ese verso lúcido, verdadero concentrado de sabiduría, del poeta Cuevas: «yo ya no creo en los asados». Lo repito como un mantra: «yo-ya-no-creo-en-los-a-sa-dos», mientras sirvo los aperitivos junto a una bandeja de quesos y unos boquerones al ajillo.

Miro los salones amplios y confortables de mi casa, las murallas bien decoradas; observo a mis invitados apasionarse, elevar el tono de voz. Son como fantasmas de carne y hueso, cuyas vidas han quedado fijadas en un pasado remoto que glorifican y reviven en reuniones como estas. Me pregunto si vendrá Carlos. Si lo hace será tarde como siempre. Me intriga saber si habrá envejecido mejor que los demás. «Nadie importante puede llegar a la hora», me dijo una vez. Dejar de creer en los asados, en ese arranque inicial, en su ascenso etílico, su clímax, en el inevitable descenso y en su melancolía final es como automarginarse de la comunidad nacional, autoexiliarse.

Transformarse de la noche a la mañana en un paria.

***

20 años antes, entre el plebiscito del 88 y el verano del 89, nuestras vidas se asemejaban a las del Imperio Romano descrito en las Memorias de Adriano: el cielo era una gran cavidad vacía, los viejos dioses se habían retirado y los nuevos no terminaban de aparecer.

Vivíamos en un pequeño departamento, en un cuarto piso, cerca de la Avenida Grecia con los Tres Antonios. Escuchábamos la voz masculinizada de Tracy Chapman, los bajos profundos de Dire Straits, un tema electrónico llamado Modigliani. Bebíamos todo lo que llegaba: desde un whisky etiqueta negra hasta un vino en caja. El sol entraba temprano al departamento y unos cuerpos semidesnudos y revueltos comenzaban a estirarse, a emerger de los sacos de dormir o de improvisados colchones construidos con frazadas. Al mediodía alguien iba a buscar unas marraquetas, leche, huevos, vino y cigarrillos, los que consumíamos como verdaderos legionarios después de una prolongada campaña en una lejana provincia del Imperio. Mi debilidad, por entonces, eran unos huevos revueltos con pimienta, acompañados de leche con frutilla y un cigarrillo Belmont para comenzar el día.

Mientras otros comenzaban a repartirse el país, nosotros reposábamos sobre la alfombra azul del departamento de avenida Grecia, bebiendo vino y cogiendo con las manos los trutros de los pollos fritos comprados en un local de Pollo Stop de Macul. Así, permanecíamos recostados por largas horas contemplando atardeceres furiosos al poniente de la ciudad, enrojecidos por el smog.

***

Deambulo ahora por mi casa como un extraño. El asado ha entrado en una suerte de Babel etílica: se reviven las viejas anécdotas de siempre; prosiguen las antiguas pasadas de cuenta entre el exencargado del frente público y del frente interno; nuestro filósofo y poeta intenta vender su último poemario autoeditado; se conversa en voz baja de la traición de Riera, toda generación tiene su Judas; se pronostican y ensayan cambios de gabinete. Por mi parte, me voy sumiendo en un mutismo y juego a desconocer los rostros. Me resulta fácil: el tiempo y la gordura ha deformado las caras y los cuerpos de mis viejos camaradas y sólo quedan sutiles huellas de sus antiguos rasgos. Los años se les han ido metiendo en la piel y en la mirada.

Finalmente, llega Carlos al asado. Está más viejo, pero mantiene su carisma. Posee un cierto magnetismo inexplicable que atrae las miradas de todos. Es como si el asado estuviera comenzando de nuevo, como si todo lo anterior hubiese sido solo un preámbulo para su llegada. Va saludando uno por uno. «Nunca dejes de saludar a nadie, míralos de frente, aunque sea unos segundos, haz que se sientan importantes», era otra de sus máximas.

Se detiene en cada grupo. Para todos tiene una anécdota. Galantea a las mujeres, lo que en realidad está fuera de tono en estos tiempos, pero se le perdona. A él siempre se le perdona todo. Se mueve en la frontera de lo incorrecto, pero sale adelante; y a nadie parece importarle. Carlos habla, gesticula y mueve sus manos huesudas. Cuenta historias. En algún momento descubrí que había personas que hablaban y otras que escribían. Parece que el mundo se divie de esa manera. Él hablaba y yo redactaba. Él improvisaba discursos y yo los pasaba en limpio.

Carlos era capaz de desarrollar ideas complejas y atractivas, pero no era capaz de escribirlas. Inventaba con gran facilidad unas efímeras teorías apropiadas para ocupar un momento preciso de las conversaciones, y que sonaban profundas y elocuentes, aunque luego se disolvían sin mayor trascendencia en el aire. Creo que he conocido pocas personas como Carlos capaces de encender una velada. Y probablemente esta vez lo haría de nuevo.

***

En aquel verano del 89, los días se iban acomodando a una rutina que incluía horas eufóricas durante la madrugada, seguido de abruptos bajones, sueños de aguas profundas al caer la tarde para renacer con nuevas energías cerca de la medianoche. La realidad había comenzado a perder —por fin— su gravedad, su importancia y comenzaba a adelgazarse poco a poco, luego desaparecería anoréxicamente.

Era el merecido reposo de los guerreros y, como correspondía a una etapa en la que los dioses se habían retirado, las costumbres se habían relajado, y los cuerpos se mezclaban con gran facilidad y fluidez. El aire traía una extraña densidad y aroma, se respiraba un pegajoso vacío que había que llenar de alguna forma; el cielo era un gran agujero cóncavo, un hoyo negro, por donde se había ido de improviso el miedo y unos noticiarios radiales con unos neuróticos tambores.

Nada volvería a ser lo mismo y nada podrían hacer sin nosotros. Ellos estaban apurados, nosotros no. Era el momento del merecido descanso. Habíamos logrado sobrevivir; contra todo pronóstico estábamos intactos, recostados como veteranos de guerra sobre unas frazadas y unos grandes cojines saboreando pollos grasientos, gruesos vinos y frutas frescas de la estación.

***

A fines de 1989, después de las elecciones presidenciales, el nuevo gobierno comenzó a formarse. Una creciente inquietud se instalaba entre nosotros: estábamos quedando fuera de la foto. Solo Carlos no parecía preocupado.

Mientras tomábamos el primer café a media mañana, sonó el teléfono.

—Te llama el ministro —dije con cierta sorpresa.

—No estoy —respondió Carlos, desde un saco de dormir y un revoltijo de frazadas.

—¿Estás seguro? Creo que es él en persona.

—Dile que no estoy.

A la media hora volvió a sonar el teléfono.

—Es el jefe de gabinete del ministro, dice que te espera a ti y a las personas que tú creas conveniente a las 17:00 horas en Almirante Simpson —transmití esta vez con más impaciencia a Carlos, que seguía debajo de un revoltijo de frazadas.

—¿En la Moneda chica? Dile que sólo podría a las 18:00 horas —contestó cerrando un ojo, en lo que parecía creer que era un gran manejo de la situación.

—Dice que a esa hora está bien y que nos esperan.

El tiempo había comenzado a correr en contra nuestra. Nos reunimos en una improvisada asamblea para planificar la jugada. Había que pensarla muy bien, podía ser la última.

—¿Quién irá por nosotros? —Me atreví a preguntar al grupo, cuidando que la decisión fuera lo más democrática posible.

—Carlos y tú —propuso Lucho, y los demás asintieron. Las confianzas entre nosotros seguían intactas.

Carlos se fue a dar una ducha para despejarse y sacarse la resaca, mientras el resto comíamos compulsivamente. Con Carlos bajamos en silencio las escaleras del edificio. Caminamos hasta la esquina de avenida Grecia con Macul y tomamos un taxi en dirección a la cita.

—El ministro debió salir a una reunión urgente con el presidente, pero me ha pedido que lo esperen —dijo un joven con cara de jefe de gabinete y cuyo cuerpo flotaba en lo que parecía ser su primer traje. En rigor, el ministro no era aún ministro, pero era un secreto a voces que lo sería, y se movía con la soltura y la determinación de quien se siente completamente seguro de su poder.

La espera se alargó, pero no teníamos apuro. Los minutos pasaban y no nos aburríamos porque todo lo que ocurría allí era novedoso: salían y entraban secretarias portando carpetas de cartón que parecía que contenían papeles importantes. Circulaban rostros que habían comenzado a aparecer en la televisión. Reparé en las nuevas corbatas, todas chillonas y de muchos colores, y pensé que deberíamos haber venido más formales. Miré a Carlos y lo encontré mal vestido.

—El ministro ha regresado y en cualquier momento los recibirá —nos indicó una secretaria de lentes redondos que asomó su cabeza desde una puerta entreabierta.

A los pocos minutos apareció el ministro y nos saludó con afecto.

—Mis queridos camaradas —dijo, al tiempo que nos estrechaba la mano y abrazaba, y nos trataba con una familiaridad, como si nos conociera de toda la vida. El ministro no brillaba por su elegancia, pero era divertido y elocuente. Tenía una carcajada desmedida y contagiosa que irrumpía en los momentos más inesperados.

—La tarea de instalar el Gobierno no va a ser sencilla. Estos huevones están limpiando todas las oficinas y se han llevado hasta los enchufes y las ampolletas —nos confidenció, mientras jugaba con su barba bien recortada.

La oficina era de una gran austeridad y poco iluminada. Tenía cortinas, pero no había ventanas. Nos sirvieron café, galletas y agua mineral. Mucha agua mineral. Luego de 40 minutos de reunión, el ministro nos despidió con efusividad. Llegué a pensar que quizás nos habíamos conocido desde siempre. Al final nos lanzó una mirada de complicidad, como si todo estuviera claro, ordenado y acordado. Y desapareció por unas de las tantas puertas de su despacho. Volvimos en silencio, sentados en la parte de atrás de un auto con chofer que el ministro dispuso para nosotros.

—¿Qué les diremos a los muchachos? —Pregunté en voz baja.

—Que-que-queeee lo que viene se llama transición… —respondió Carlos, poniendo la cabeza de medio lado e imitando el tartamudeo del ministro.

Reímos un rato. Y seguimos jugando a imitarlo, hasta que una mirada de reproche del chofer nos llegó por el espejo retrovisor.

—¿Qué les diremos? —insistí.

—La verdad, qué otra cosa —respondió Carlos reclinando la cabeza sobre la ventana.

No estuvo el mejor Carlos en esa reunión con el ministro. Se movió con lentitud y pocos reflejos, como un boxeador cansado o fuera de forma, frente a un ministro locuaz y que se paseaba por su oficina y por los temas con una agilidad que contrastaba con su sobrepeso. «Había que actuar con cautela. Caminar de perfil», dijo. «Pasar en puntas de pie por un campo minado», agregó, juntando sus manos como si estuviera rezando. «Cualquier paso en falso podría ser mortal», remató. Y él parecía saber cuáles eran exactamente los movimientos que no debíamos dar.

Miré Santiago a través de los vidrios oscuros del vehículo. El vacío había comenzado a llenarse nuevamente, y los policías y mi- litares que patrullaban la ciudad a esa hora habían comenzado a parecer de nuevo policías y militares. El firmamento ya no estaba abandonado ni era una apacible bóveda celeste sin dioses, sino que ahora asemejaba más bien la cavidad de un ojo. Apoyé mi cabeza sobre el vidrio polarizado. Volví a sentir esa pegajosa opresión en el pecho que me había acompañado por tantos años y que por arte de magia había desaparecido en el último tiempo.

Al regreso nos esperaba una gran cantidad de personas: viejos amigos y compañeros, algunos vecinos y unos pobladores de una villa cercana. Se había corrido la voz de nuestra reunión con el ministro y querían saber cómo nos había ido. La hilera cubría hasta el pasillo y bajaba por las escaleras.

Caminamos flanqueados por esa masa humana, como si estuviéramos pasando revista a una formación militar. Solo que este era un ejército sin forma, desgreñado y mal vestido. Una corte de los milagros, inexperta, con mucha decisión y poca disciplina.

Fue un poco tempestuosa esa improvisada asamblea final. Dimos algunas explicaciones. Contamos en parte lo que ocurrió en la conversación con el ministro, pero no dijimos toda la verdad. Lucho interrumpió para decir que no entendía muy bien de lo que estábamos hablando. Otros alegaron y alzaron sus voces. Yo agaché la cabeza con un poco de vergüenza.

—Seguiremos conversando y negociando, no se preocupen.

¡Nada de lo que viene podrá hacerse sin nosotros! —exclamó Carlos y nos invitó a iniciar la fiesta. Esa noche tomamos y fumamos todo lo que había y bailamos como si se fuera a acabar el mundo.

Dos semanas después cerramos el departamento de Avenida Grecia y nos dispersamos. Nadie se despidió ni preguntó nada. Simplemente un día juntamos nuestras cosas, entregamos las llaves a los dueños y no regresamos.

***

Después de la reunión con el ministro, entendí que los antiguos legionarios no iban a tener un lugar muy estelar en el presente que se estaba construyendo e ingresé a la administración pública. Me perdí en la multitud de funcionarios y me deslicé con la parsimonia de un decreto o de un memo. Me comenzó a parecer cada vez más lejano el pasado. Y comencé a dudar de su importancia.

Las viejas conspiraciones se transformaron en una diaria tertulia interminable en el bar El Biógrafo. Era una suerte de segunda jornada que comenzaba luego del trabajo y podía extenderse hasta pasada la medianoche. Algunos se fueron alcoholizando y la conversación lúcida se fue embruteciendo.

Vi pasar cada vez con más indiferencia a jefes de división, ministros y subsecretarios que subían y caían. Entendí eso de la renta bruta, líquida e imponible. Aprendí los resquicios del día a día, recorrí los casinos de los ministerios y sentí que todos, al final, tenían el mismo olor. Pude comenzar a ahorrar y pensé en adquirir una casa. Tuve mi primera cuenta corriente y una tarjeta de crédito. Me sentí seguro. Comencé a ascender. Me las arreglé siempre para librarme de esa siniestra tarjeta democrática que marcaba el ingreso y salida del trabajo.

Me percaté que podía escribir un discurso político en la dirección que me pidieran. No era falta de convicciones sino una habilidad. Descubrí que lo mío era influir, no un cargo. Que mi generación estaba fuera de la foto, y lo que había sido importante y valorado alguna vez ya no lo era. Y que era el tiempo de saldar con urgencia las deudas personales de una época que se desvanecía. Que la transición se llamaba ahora adultez. Y que no había escapatoria.

***

El asado ya ha traspasado su clímax y ha entrado en su fase melancólica. Por ahí quedan, todavía, exaltadas conversaciones en pequeños grupos, pero la mayoría ya se ha ido y la casa está envuelta en una atmósfera de fin de fiesta. Por fin nos encontramos con Carlos. Siempre nos estamos buscando, adivinando. Aunque cada uno se mueva por su lado, estamos atentos el uno del otro. Desde que nos conocimos fue así. Como un animal de dos cabezas, simétricamente opuestos y parecidos.

Nos reunimos en la amplia terraza de mi casa. La ciudad de Santiago está al final, sumida en la bruma y en las primeras luces de la noche.

—Te vi hablar con Lucho. ¿Qué está haciendo? —preguntó Carlos.

—Trabaja algunas horas en un supermercado. Me lo encontré un día, estaba dentro de unos de esos monos gigantes, un corpóreo promocional del Jumbo.

—¿En serio?

—¡Nuestro brillante poeta y organizador trabajando de elefante de un supermercado, repartiendo globos! Míralo ahora: en la biblioteca hojeando libros. ¿Qué te parece? Es una pega provisoria, me dijo. Tú le hablaste una vez de la anomalía salvaje de la filosofía, de la potencia constituyente de los cuerpos o algo así. Sigue investigando sobre el tema.

—Pero yo no sabía nada de eso cuando lo dije. Ni sé nada ahora tampoco. Lo leí en alguna entrevista o en la solapa de un libro.

—Mira el poder que puede tener una solapa. Algún día haremos la revolución de las solapas. Te hizo caso y ahí sigue.

Permanecimos en silencio. Ya no quedaba qué fumar. Compartimos el último cigarro y nos concentramos en la vista del atardecer. Lucho caminó desde la biblioteca hacia nosotros tambaleándose. Venía sonriendo. No tenía ironía, tal vez ese era su problema. Tampoco esa cuota de escepticismo que lo pudiera proteger. «¡Salud!», dijo al acercarse y nos sumergimos los tres en un prolongado silencio en la semioscuridad de la terraza.

—¡El tiempo, mis amigos, ese payaso! —dijo Carlos de improviso, tomando de los hombros a Lucho y a mí en lo que bien podría entenderse como un abrazo.

Me sentí bien. Seguramente eran los últimos estertores de una alegría alcohólica que pronto se extinguiría. Miré mi nuevo barrio que colgaba de un faldeo de la cordillera, desafiando la gravedad.

Todo lucía muy pulcro y ordenado, en medio de una urbanización a medio construir. Ya casi no había luz y había empezado a soplar un viento fuerte que arrastraba por la calle papeles y unas botellas plásticas vacías.

Pensé que si nadie hacía algo pronto se llenaría la calle de porquerías; y que bajarían del cerro esos perros flacos que ladraban por las noches o descendían del cerro a husmear las bolsas de la basura. Perros con cara de lobo y hambre de varios días.

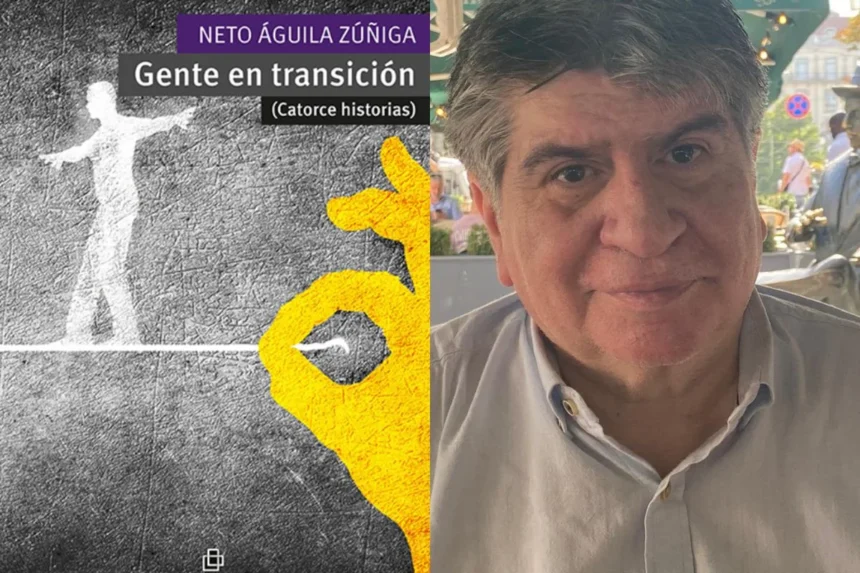

*Este cuento forma parte del libro de cuentos del autor, Gente en transición (catorce historias). Disponible en:

https://www.buscalibre.cl/libro-gente-en-transicion-catorce-historias/9789560117052/p/64546794