Tal vez trasformar cualquier orden o realidad que no nos gusta, un tiempo, el capitalismo, por ejemplo, sea una tarea más de la imaginación que de la fuerza. O una cuestión de conciencia, si prefieren, en vez de ir y tomarse el Palacio de Invierno. Como en esa escena de The Matrix en la que un niño sabio, que acaba de doblar una cuchara con su mente, o eso parece, le dice a Neo que no intente doblarla porque es imposible, que en vez de eso trate de descubrir la verdad. ¿Qué verdad?, pregunta Neo. «No hay cuchara», responde el niño. ¿No hay cuchara? ¿No hay capitalismo? ¿No hay esto? ¿Eso es todo? ¿La revolución es mental?

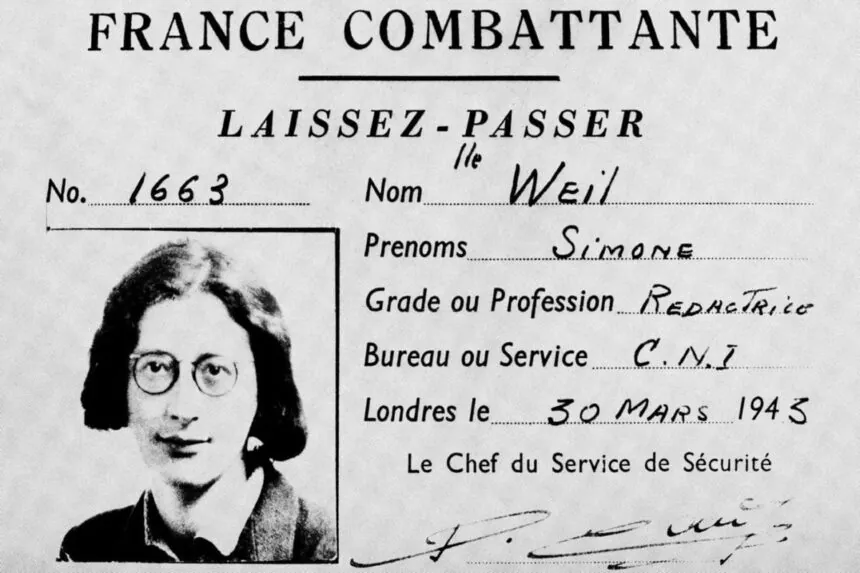

Puesto que la revolución es también y primero una vuelta, un giro, una circunvalación, como la que hacen los planetas alrededor del sol, tiene mucho de volver al punto de origen; solo que tras esa vuelta o revuelta nadie es el mismo, como lo saben Ulises o, supongo, un ciclista que termina un tour. Pienso en esto mientras chateo con un amigo que está haciendo el camino de Santiago, o sea, peregrinando, en bicicleta. Y que, claro, ya volverá o revolverá. Compartimos con mi amigo el gusto por Simone Weil, más o menos reciente, tres o cuatro años quizás. Él sabe lo mucho que me asombra, aún, ese arco que hace la filósofa, en vida y obra, desde el sindicalismo y la reflexión sobre el trabajo y la condición obrera hasta el catolicismo y el misticismo, no porque abandone uno a favor del otro, tampoco porque en ese arco haya algo así como una superación, sino porque conviven. Más que arco, es un caldo.

A mí, que soy ateo (o no creo en Dios) y de izquierda, y que me repito escribiendo contra el trabajo, me tensiona, ¿esa es la palabra?, la dimensión cristiana de Weil; digo, podría simplemente desechar ese ingrediente, o incluso a ella sin más, como quien deja de comer algo que le sabe mal, porque no podría conformarme con que liberarse de la carga del trabajo, transformar el tiempo sea creer en Dios, convertirse en cristiano. Me sabría mal. Pero ese es el asunto, Weil no me sabe mal, me gusta, porque sigo reconociendo, incluso en medio de máximas que supongo que solo le pueden hacer sentido —saber— a un creyente, sigo reconociendo su atención, diría ella, por el muy mundano problema del trabajo, de la explotación laboral y del sentido o sin sentido de la existencia aquí y ahora, en este mundo. La dicha y la desdicha. El arraigo y el desarraigo.

¿La felicidad, de eso hablamos? ¿De eso habla Weil? ¿Qué es la felicidad? ¿Es algo que se deriva de una presencia o una ausencia? Es un estado de grata satisfacción espiritual y física, dice el diccionario. Pero, ese estado, es resultado de qué, ¿de algo o alguien que tenemos en nuestra vida?, ¿o de algo que no se presenta o ya no se presenta?, ¿de algo que ocurre o que no ocurre? «Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz», dice el mismo diccionario, pero, también, agrega, es una vida o un momento de la vida sin «inconvenientes o tropiezos», o sea, sin personas, situaciones y/u objetos que contribuyan a la infelicidad.

¿Será que somos felices y ocurren o hacemos cosas que nos hacen infelices? ¿Nacemos felices o infelices? ¿La felicidad, la infelicidad nos pasan, las hacemos, nos las hacen? ¿Es una cuestión de conciencia, de inconsciencia? ¿Es estar ocupados, despreocupados, no preocupados? ¿Es que pase o no pase el tiempo? ¿Es una experiencia mística, es lavar la losa, colgar la ropa mojada, es una contemplación estética, es jugar a algo, estar entretenido, conversar, bailar, tener ideas, es mirar el techo y que nada importe? ¿Es recordarnos u olvidarnos de nosotros? ¿Es recordar u olvidar el tiempo? ¿Qué es la felicidad? ¿Existe?

Exista o no, sospecho que tiene que ver con el sentido, incluso si el sentido no existe, incluso si somos cuerpos arrojados ya sea al determinismo, ya sea al azar, ya sea a lo uno y a lo otro. Mejor lo digo así: yo podría teorizar, teorizaré sobre la absoluta falta de sentido de la vida, sobre la inexistencia, sin lugar a rendijas, de algo así como la libertad; podría hacer de eso una filosofía, lo haré, incluso una metafísica, y aun así disfrutar la vida, buscarle un sentido y hasta encontrarlo, luchar y defender mi libertad. Yo podría constatar, como Nietzsche, que toda sociedad necesita sus esclavos; podría decir, por ejemplo, que lo que en Roma se llamaban esclavos, y por qué no los plebeyos, la fuerza humana explotada que sostenía el orden social, que fundaba el poder y la propiedad de la clase dominante, en la sociedad capitalista se llaman trabajadores (y últimamente colaboradores); podría decir eso, podría estar de acuerdo con Nietzsche, decir que es cierto que toda sociedad necesita esclavos, plebeyos, trabajadores y a la vez sostener que lo que no es cierto es que entonces uno deba resignarse a tener que serlo. Porque, que algo sea de un modo no implica que deba serlo, e incluso si debe serlo no se sigue que yo deba creer que así son las cosas. ¿A eso se refería el niño que le habló a Neo? ¿Así se dobla la cuchara? ¿Eso significa que no hay cuchara? ¿Creer, no creer, creer otra cosa? No sé.

¿Cualquier alternativa —otro mundo— supone una nueva fe —una «creencia productora de realidad», en palabras de Weil— que reemplace la fe vigente? La fe mueve montañas, dicen; sin fe, entonces, la montaña seguirá ahí. ¿Pero por qué querríamos mover una montaña? ¿Para qué? ¿Para demostrar la fuerza, los músculos de la fe, como una suerte de proeza circense? ¿O para despejar la vista, para descubrir o imaginar que hay vida más allá de esos muros, de esa ley que nos protege y restringe, que admiramos tanto como olvidamos, que damos por hecho, que configura nuestro paisaje mental (como prueba cualquier dibujo de un niño o una niña, al menos si es de la zona central)?

Me pierdo, estoy dando vueltas. No sé de qué hablo. Justo cuando escribo esto y cuando hablo con mi amigo, leo el libro que acaba de publicar Byung-Chul Han, Sobre Dios, así se llama, subtitulado «Pensar con Simone Weil». Aunque el surcoreano vuelve con sus críticas al capitalismo, a la enajenación consumista y trabajista, me desagrada lo que hace con Weil, porque la convierte, a punta de citarla, comentarla y repetirla, en una pensadora católica; no le dice así, pero olvida u obvia, no sé, esa dimensión inmanente, hasta material, de la filosofía de Weil, y la convierte en una suerte de teóloga o predicadora, cuestión que no niego que pueda calzarle, pero que está lejos de ser todo en ella. Si Han, y la Weil que se inventa, tiende a llevarnos de la crítica al capitalismo hacia, no sé, la reclusión eremita o la soledad del sabio, como un Heidegger en su cabaña, Weil, o la Weil que yo leo, en cambio, siempre nos devuelve al mundo, incluso al activismo en el mundo. Puede que haya fe, pero no es tan obvia y consistente y tan fácil como la de Han.

Mi amigo, que no ha leído lo que acabo de escribir, que no sabe que estoy leyendo a Han-Weil, aunque yo sí sé que el anda con el libro, mi amigo me cuenta, luego de lo que ha recorrido y visto camino a Santiago, en la «España vacía», que le hace o le está haciendo sentido algo que dice Weil: que los trabajadores necesitan más hambre de Dios que de revolución. Él, mi amigo, ha visto que trabajan, oran, comen y descansan. ¿Ritos?, le contesto yo, queriendo decir o preguntar si los trabajadores necesitan ritos. Claro, me responde, como liturgia de las horas, parecen no tener la necesidad de preguntarse por las condiciones materiales de la existencia. Necesitan tiempo, quizás es eso, agrego.

Necesitamos, escribo ahora, necesitamos disponer de tiempo, o de algo del tiempo, tener un ritmo. Se toman el tiempo, uno anda apurado. Eso último también es de mi amigo. El asunto, eso sí, no es andar de iluso o romántico, o de turista o de abajista o de esteta de la pobreza, porque, como le advirtieron, esa gente a la que está viendo «gana pasta, por muy curtido que tengan el rostro». Así es que ni romantizar ni condescendencia, evitemos esa tentación.

«Mucho», le contestó una mujer a mi amigo cuando él le preguntó si estaba contenta con su vida. Él quedó plop. Concordamos en que, parece, la resistencia al trabajo es católica (que uno crea o no en Dios da igual) o mediterránea; resistencia al trabajo en sentido protestante, en el sentido de Weber. Weil no está tan descarriada, me dijo. Y yo pensé luego, no se lo dije, y supongo que por eso lo escribo ahora, que sí, que puede que tenga razón, pero que igualmente se podría conciliar a Weil con la revolución, si se trata de la revolución como vuelta, planetaria, y particularmente saturnina, una revolución melancólica, lenta, con tiempo, como tarde de verano y cervezas después del trabajo.

*Juan Rodríguez Medina es periodista y ensayista.