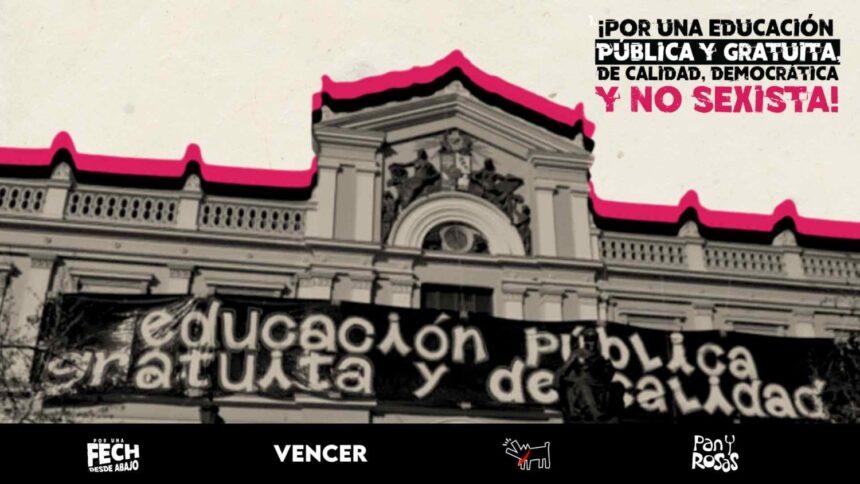

La educación pública gratuita y de calidad fue el gran objetivo de la batalla que libraron los estudiantes durante el movimiento estudiantil de 2006 y de 2011. Y hubo en estas áreas grandes avances. El movimiento estudiantil, sin embargo, ha entrado en una época de reflujo (1) (cosa común en el movimiento estudiantil al ser un fenómeno cíclico de grandes auges y grandes caídas) que ha sido acompañado por un ciclo hiperelectoral (2020 -2025) que ha mantenido a la militancia estudiantil ocupada en campañas partidarias a nivel nacional además de las estudiantiles.

Lo anterior ha llevado a que se deje de escuchar tan fuertemente la demanda de una educación pública gratuita y de calidad en el escenario estudiantil y que esta no sea tan de sentido común como solía serlo. También nos ha llevado a abandonar la reflexión en torno a este objetivo y se hace difícil dilucidar qué significa en la práctica que la educación sea pública gratuita y de calidad. Aun así, aparece como una misión para el Frente Amplio y su Frente Estudiantil. A 19 año de las grandes movilizaciones del 2006 debemos, como partido y como Frente Estudiantil, preguntarnos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación pública gratuita y de calidad?

Quiero enfocarme, dado que es mi espacio educativo actual, en la educación superior. Así, intentare en este escrito reflexionar acerca de algunas alternativas para la materialización de una educación pública gratuita y de calidad, teniendo en cuenta las discusiones que se han dado en las orgánicas frenteamplistas.

¿Educación pública?

Esta quizás sea la dimensión más compleja, abierta a interpretación y menos desarrollada en el nivel de la educación superior. Cuándo decimos que la educación debe ser pública ¿a qué nos referimos?

Podríamos estarnos refiriendo, por ejemplo, a que todas las instituciones de la educación superior deben ser públicas en el sentido más literal, esto es que deban ser de propiedad estatal. Esto crea un problema, pues en nuestro actual sistema existen muchísimas instituciones educativas de carácter privado que actualmente cuentan con cientos de miles de estudiantes. En la educación superior universitaria existen a la fecha 55 universidades de las cuales solo 18 son públicas. Esto sin mencionar los IPCFT en los que la participación del sector privado es aún mayor.

¿Sería entonces nuestra propuesta política, como Frente Estudiantil del Frente Amplio, cerrar las universidades privadas y/o expropiarlas, y posteriormente restringir su creación mediante una modificación legal a la ley 21.091 para que así el Estado tenga la propiedad de todas las instituciones de la educación superior? Esto sería muy costoso para el Estado en términos de pagar indemnizaciones por estas expropiaciones y al cerrar estas universidades se podría dejar a cientos de miles de estudiantes sin terminar su educación superior.

¿Qué rol jugarían las universidades públicas en este modelo? ¿Serian la Universidad de Chile, de Talca, de Santiago entre otras instituciones públicas, las que absorberían a todos estos estudiantes provenientes de instituciones privadas transformándose así de universidades cerradas a universidades de matrícula verdaderamente masiva? Las universidades públicas han resistido aumentar sus matrículas, a pesar de que por necesidad económica se han visto forzadas a hacerlo, pues el aumento en la matrícula baja el nivel de calidad educativa que la universidad es capaz de ofrecer, aumenta costos burocráticos y fuerza a más profesores a dedicar horas a la docencia en vez de a la investigación.

Llevar a cabo esta transformación y pasar a conformar un sistema únicamente público en el país es una posibilidad, pero sería una reforma de carácter muy profundo y radical que necesitaría muchísimo estudio, propaganda y preparación para ejecutarse y que enfrentaría una resistencia tremenda tanto social como de las instituciones, y es una idea cuyo mérito es cuestionable.

Quizá cuando decimos que la educación debe ser pública nos referimos a que las universidades deben sumir un rol público e involucrarse activamente con la comunidad, el debate público y, en general, hacer de su fin el mejoramiento de la sociedad. De ser este nuestro caso nos encontramos con que es algo imposible bajo el sistema neoliberal que impone el mercado como modelo para financiar la educación superior. Esto hace que las universidades busquen como fin su financiamiento, pues dependen de las matrículas de pregrado y posgrado, además de fondos concursables para mantenerse operativas, al ser estas sus fuentes principales de ingreso. Así, las universidades por necesidad se vuelven negocios. Incluso las universidades “públicas” se vuelven meramente estatales ya que, de todas formas, sus incentivos son la obtención de dinero y mantenerse a flote en vez de formar profesionales e investigar.

Las universidades actualmente dependen de la demanda, pero esto no siempre fue así y no es así en todo el mundo tampoco. En muchos lugares el Estado financia directamente a las universidades independiente de cuantos alumnos tenga, lo que se ha llamado el financiamiento basal. Esto hace que la universidad no dependa para su financiamiento de las matrículas, fondos concursables y el posgrado, sino que tenga su financiamiento asegurado mediante aportes estatales directos. Esto en general también resulta en que la educación sea gratuita, como lo fue en Chile previo al año 1973 donde existían 8 universidades en todo el país (algunas públicas y otras privadas) todas financiadas directamente por el Estado y a sus alumnos se les cobraban sumas meramente simbólicas de arancel. De esta manera, el cambio en el modelo de financiamiento de la educación superior a uno directo y basal permite a las universidades adoptar un rol público y ser gratuita para los estudiantes.

Aun así, este sistema presenta problemas, por ejemplo, que el aporte dependa tan absolutamente del Estado hace susceptible a las universidades de ser avasalladas por el gobierno de turno, como pasa en Estados Unidos con Trump y su guerra en las universidades de elite norteamericanas. Además, debemos recordar que, como dijimos, en Chile existen 56 universidades. Es imposible financiar basalmente a todas, y aquellas que son de menor calidad que son las que piden menor puntaje son las que tienen estudiantes más vulnerables y con mayores porcentajes de CAE, por ende, de cerrarlas y volver a un sistema de financiamiento similar al que tenía Chile previo a la dictadura, que necesariamente necesita un ecosistema con un número menor de universidades, se estarían sacrificando las universidades con alumnos más vulnerables. Esto podría solventarse quizás con que las pocas universidades que queden en este sistema sean de carácter nacional, con sedes regionales, lo que trae aparejado consigo una multitud de otros problemas que se vivieron en el sistema de educación superior en Chile previo al golpe de Estado, los que nuevamente necesitaríamos estudiar y solucionar.

Podría parecer que las dos alternativas examinadas terminan en un escenario similar, al tener ambas en común la masificación de las universidades tradicionales y el cierre de varias universidades, dado que ningún sistema, ni de mercado, ni de financiamiento totalmente público es capaz de sostener 55 universidades. Pero estas alternativas tienen sus diferencias: el hecho de que el objetivo de la segunda alternativa sea la adopción del rol público de las instituciones, independiente de quien es propietario de las universidades, permite que las universidades privadas sobrevivan con sus proyectos educativos diversos, mientras que, en el modelo totalmente público, estas no sobreviven.

Es importante decir que estas no son las únicas 2 interpretaciones que puede tener esta palabra y, por ende, podrán existir ideas radicalmente distintas o inclusive sistemas mixtos (algunas Universidades con financiamiento basal otras entregadas al mercado) pero estos 2 ejemplos sirven para pensar qué significa que una universidad sea verdaderamente pública.

Quizá la pregunta más relevante de este ejercicio es: ¿cuál es el lugar de las universidades privadas en el sistema de educación superior que propone el Frente Estudiantil del Frente Amplio?

¿Educación gratuita?

En cuanto a la gratuidad, hemos de ser un poco más breves pues gracias a la política implementada por Michelle Bachelet el año 2016 tenemos más claridades. Pero de todas formas hay varias preguntas que podemos hacer.

¿Debería ser gratuita para toda la universidad? ¿Independiente de su nivel socioeconómico? La respuesta más común dentro de nuestro partido es sí, inclusive para los más ricos, porque la educación es un derecho que debe ser igual para todos. Por supuesto la contracara de esto es un aumento significativo en los impuestos para los más ricos, por lo cual de todas formas estos estarían pagando (pero de manera indirecta) la universidad.

¿Como hacemos que la universidad sea gratuita mediante la oferta o la demanda? De nuevo a la respuesta es clara, mediante la oferta, o sea financiando basalmente a las universidades y que estas cobren montos simbólicos, en vez de financiar la demanda con aranceles regularizados. El arancel regularizado desfinancia las universidades, al crearse mediante una medición del Mineduc en base a un promedio y terminan siendo mucho menor que los montos regulares de las matrículas en muchas instituciones.

Como dijimos, muchas universidades, en el sistema de mercado actual, dependen de las matrículas para financiarse a sí mismas y, por ende, al ser el arancel regulado y considerablemente menor a las matrículas, se hace al largo plazo insostenible. Así, muchas universidades en nuestro sistema no se han acogido a la gratuidad para evitar esto. Además, no arregla el problema de fondo, que es que el sistema de financiamiento de mercado que hace que las universidades se vuelvan empresas, en vez de instituciones educativas. Esto obviamente no quita que la gratuidad durante el gobierno de la presidenta Bachelet sea un tremendo avance en términos de acceso a la educación superior, pero es necesario avanzar hacia una gratuidad que sea sostenible en el tiempo. Así empiezan a confluir las ideas y cada vez nos acercamos más a que quizá la mejor representación de una educación pública gratuita y de calidad es un sistema parecido al que existía en Chile previo al año 1973.

¿Educación de calidad?

En cuanto a calidad quizá esta sea la parte más compleja de nuestros objetivos. La calidad es un término en extremo amplio en el estudio de la educación superior, pero está comúnmente definida por criterios cuantificables (algo que inmediatamente excluye varios conceptos e ideas de una educación ideal que podamos tener) e incluye algunos criterios relevantes por los que podemos guiarnos: docencia, que nos habla directamente de la calidad de la educación que reciben en al aula los estudiantes y, en general, va de la mano con los programas académicos; infraestructura, que ha sido un tema especialmente en boga en las universidades recientemente, es solo cosa de recordar la toma de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile del año pasado; investigación que habla de la calidad y el impacto de esta; los mecanismos de aseguramiento internos de calidad y gestión de recursos; y, por último, la vinculación con el medio.

Tenemos bastante que decir en temas de docencia, gestión de recurso e infraestructura. Pero, para el Frente Estudiantil, ¿es necesario que una universidad investigue para que sea considerada de calidad? ¿La triestamentalidad es parte de la calidad de la educación? ¿Qué hay de su reputación y programas internacionales?

Pareciera que la definición de calidad, más allá de ciertos mínimos, va especialmente ligada al tipo de profesional ideal que el Frente Estudiantil piensa como necesario para el país, algo que tampoco está completamente definido. Pues es muy distinta la calidad necesaria para producir profesionales en masa para un país en vías desarrollo y que se quiere reindustrializar a la calidad de una institución que produce profesionales para la economía actual basada principalmente en servicios y con bajos nivel de inversión pública. Así pareciera que la calidad va a estar definida por múltiples aspectos, entre ellas la política económica que queramos implementar y nuestra visión de un profesional ideal.

Una última breve reflexión que podemos hacer en torno al objetivo de la calidad de la educación superior es que requiere de una actualización. Un primer aspecto a considerar es que no incorpora la experiencia de las tomas feministas del año 2018-2019 que levantaron un nuevo repertorio de demandas y concepciones de cómo debería ser una universidad.

Con toda sinceridad no siento que sea mi lugar ni que tenga la capacidad para ahondar en esto y muchas compañeras ya han desarrollado ampliamente estas concepciones, ideas y críticas, tanto a la ley 21.369 como a las instituciones, y han planteado como debería ser una universidad feminista; por ende, recomiendo leerlas a ellas para poder ahondar en este tema. Pero sí, me permito hacer la sugerencia de que se actualice la definición de calidad y se integre junto con los demás criterios la dimensión feminista y libre de violencia. Así, sugiero, que cada vez que hablemos de una educación pública gratuita y de calidad hablemos de una educación pública, gratuita de calidad y feminista.

En esta misma línea podríamos hablar de una educación digna, para abarcar ciertos abusos y malos tratos que se producen dentro de instituciones como por ejemplo en las prácticas profesionales e internados médicos, en los que se sobreexplota a los alumnos y muchas veces no se les remunera por trabajar. Además, los practicantes no están protegidos por la nueva ley Karin y ante cualquier situación no podrán accionar por esta vía. Esta última línea de dignidad podría también incluir cosas que son más difíciles de incluir en los otros criterios/objetivos, como lo son la alimentación, la salud mental entre otros.

Espero que este texto que termino siendo menos breve de lo esperado, sirva como una invitación a reflexionar sobre nuestros objetivos y como se verían en la práctica pues quedan varias preguntas incómodas que debemos sortear como qué ocurre con las universidades privadas o como lidiamos con que existan una cantidad insostenible de universidades. Junto con esto debemos volver a analizar en profundidad las instituciones que regulan la educación superior que son muchas veces nuestros verdaderos enemigos. Por ejemplo, para el 2006 el gran enemigo de la movilización no era tanto el gobierno o la derecha sino la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) con la cual la dictadura cívico militar instaló nuestro sistema de educación actual. Hacer un análisis de la normativa que actualmente regula a la educación es una necesidad para llevar a cabo las transformaciones que queremos en a la educación.

Nota

(1) Esta afirmación es discutible: el movimiento estudiantil no tiene la masividad de los años 2006 y 2011 cuando logró agrupar profesores, secundarios, universitarios y gente externa a los contextos educativos, pero no está en un punto como el del 2020 o 2021 donde la organización era nula. Hemos atravesado, pospandemia, un proceso de reconstrucción de la comunidad universitaria y este último par de años hemos visto movilizaciones de considerable tamaño, entre ellas las de la PUCV en Valparaíso, la toma de la Udec a principios de año, la actual toma de la USACH y la recién terminada toma de la casa central de la Universidad de Chile.

*Pelayo Vial González es militante del Frente Estudiantil y encargado político del Comunal Oriente del Frente Amplio.