José Miguel Ahumada

I

En el último tiempo ha vuelto a emerger, en algunos espacios de discusión pública, el asunto de cómo podría el socialismo, a partir de una ‘segunda renovación’, prepararse analíticamente para el presente que nos toca vivir. Si bien la discusión aún es tentativa, abre un lugar para que reflexionemos sobre las oportunidades y desafíos actuales del socialismo chileno.

Comencemos desde los hombros de la última discusión política, estratégica y teórica relevante del socialismo chileno, aquella que abrió la renovación en los años 1980.

La renovación en su momento propuso una línea estratégica clara: la vuelta de la democracia solo podía ser exitosa si era el resultado de la conformación de mayorías políticas, no de acciones unilaterales. Conformar un bloque con capacidad de irradiar un nuevo orden a la sociedad, implicaba, necesariamente, actuar con las fuerzas políticas dadas, no con las que uno deseara. Solo aquella articulación podría hacer que la transición a la democracia se sentara sobre pilares sólidos, en tanto arrinconaría políticamente a la dictadura. Aquello exigía una apertura política hacia la Democracia Cristiana y el mundo social-cristiano, dado su fuerza política orgánica y con sedimentos en partes claves de la sociedad.

Ahora bien, ese bloque debía no solo configurarse como una oposición a la dictadura, sino también ofrecer un horizonte futuro de cambio y estabilidad en una democracia liberal. La Concertación, en gran medida, obedeció, entre otras cosas, a esa decisión estratégica del socialismo de concentrarse en formar mayorías políticas orgánicas para una gestión democrática con capacidad de proyección en el futuro: consolidar para avanzar, por ponerlo en términos de simples.

Sin embargo, y a partir de la ventaja de poder pensar dicho periodo desde los ojos del presente, el éxito táctico de la renovación de conformar ese bloque político significó, al mismo tiempo, su fracaso estratégico. Su triunfo dio cuenta de los límites y callejones sin salida de sus propias reflexiones. La gestión democrática los forzó a caminar en un terreno en que no existían estrategias aptas para proyectar esa gestión en una senda transformadora y, ante la incertidumbre y la falta de dirección, las orgánicas del socialismo concluyeron administrando lo dado y transformando aquello en una ‘política de estado’.

Como he sostenido ya en una columna anterior, considero que existe una serie de elementos del pensamiento mismo de la renovación que dan cuenta de ese final: su frágil reflexión sobre la estructura asimétrica del Estado, las formas de democracia, el tipo de sujetos sociopolíticos para el cambio, las formas de inserción económica y lo que significaba el socialismo. Aquello no fue menor: el socialismo quedaba sin herramientas estratégicas para enfrentar la tecnocracia neoliberal que emergía dentro de los aparatos del Estado, la presión diplomática de los países centrales por una apertura comercial neoliberal, la presión mediática de la derecha y las fuerzas pecuniarias del lobby privado. Y, ante la ausencia de herramientas, una ola de cuadros socialistas se marginó, cayó en la desilusión o peor, se fundió con el adversario.

II

Es clave partir de ese diagnóstico. La izquierda aún no logra despejar las incógnitas que la renovación socialista de los 80 dejó sin resolver. Aquello nos ha llevado, incluso en muchos espacios de gestión, a ceder batallas y privilegiar la inercia. De esta forma, a mí modo de ver, no iniciar una reflexión sobre el socialismo hoy sin problematizar esas espinosas discusiones, nos puede llevar a reproducir los mismos errores.

Un buen punto de inicio es la coyuntura presente. A diferencia de la década de 1980, no existen en el presente orgánicas políticas y sociales que hagan de espacios densos de articulación de sujetos. Los diferentes informes del PNUD, destacando su último, resaltan esa desarticulación y pérdida de pertenencia de la sociedad. La desregulación económica y la mercantilización de servicios públicos han creado una situación de creciente precariedad y frenesí competitivo, reduciendo los momentos de socialización, y desplegando una intensa individuación en las clases trabajadoras.

Aquella desarticulación social podía ser sostenible políticamente con una economía creciendo al 8%, pero no en condiciones de estancamiento, tanto en términos de ingresos como de complejidad productiva. Ese estancamiento, a mi juicio, se debe a que el dinamismo del capitalismo chileno posdictadura se agotó rápidamente: su ciclo exportador no dio saltos productivos importantes, y la economía se fracturó entre la gran empresa y el resto del tejido económico local. Una causa clave de este estancamiento ha sido el comportamiento de los grupos económicos, que han concentrado sus estrategias de acumulación en la creación y expansión de rentas (control de recursos naturales, control vertical de mercados, creación de deuda, etc.) sin enfocarse en la creación de capacidades productivas. En otros términos, compiten por repartirse una mayor porción de una torta que se achica.

III

En ese contexto, el socialismo enfrenta un escenario de desarraigo socio-político y de estancamiento económico del cual no teníamos antecedentes nítidos previos. La vieja estrategia de la renovación, de formar mayorías políticas y compromisos históricos con fuerzas previamente constituidas (herencia ‘italiana’ sobre la cual la misma Concertación se conformó) está agotada desde hace tiempo: las fuerzas políticas instituidas han perdido su fuerza social movilizadora y convocante. No es esto novedad, hace ya décadas que no se protesta con banderas de partidos.

Pero eso no quiere decir que su opuesto haya funcionado, ni mucho menos. Ni el estallido social ni la Convención Constitucional resultaron en fuerzas irradiadoras de un nuevo proyecto transformador. En efecto, la derrota de la Convención marcó un enorme reflujo de las fuerzas de izquierda, tanto a nivel social como gubernamental. En este sentido, nos enfrentamos a un escenario sin rutas estratégicas claras, y aún movidos por la inercia de las estrategias pasadas.

Friedrich Engels, en la introducción de 1895 del texto de Marx La guerra civil en Francia, reflexionaba sobre la estrategia revolucionaria en un contexto de fin de los ciclos de luchas frontales y callejeras del movimiento obrero. Según señaló, el movimiento revolucionario debía modificar su estrategia y tomar el ejemplo de cómo el cristianismo se hizo del Imperio romano. En vez del enfrentamiento frontal, sostuvo, el cristianismo inició una lucha lenta y prolongada de conquista de espacios del aparato político y social romanos. Este cambio de estrategia implicó también una forma nueva de comprender la batalla política: la política es la construcción y fortalecimiento de un sujeto político de cambio. Contra el determinismo económico, el sujeto de cambio no venía dado, sino que se creaba en la batalla misma en los diversos frentes.

En esta reflexión sobre la creación de un sujeto político en la batalla misma, el giro ‘populista’ de la nueva izquierda logró apuntar a aquello que la renovación socialista (y la hegemonía socialdemócrata posterior) no había problematizado: cómo erigir un sujeto popular de cambio. Pero su éxito reveló lo que quedaba fuera de su campo de visión.

La actual experiencia de la izquierda y la centro izquierda en el gobierno ha develado que, en la dimensión estratégico-gubernamental, no se ha superado la visión liberal de comprensión del Estado que ensayó la renovación, entendiéndolo implícitamente como espacio institucional neutral respecto de los diferentes proyectos políticos. Por el contrario, la arquitectura estatal corresponde a una sedimentación de equilibrios sociales pasados, que los refleja en el presente y activamente filtra políticas que gobiernos buscan establecer, imponiendo barreras rígidas a medidas más progresistas. Por ejemplo, el enorme poder del Ministerio de Hacienda no solo eclipsa el rol del Ministerio de Economía, sino que, en la práctica, posee una hegemonía sobre las políticas económicas de los gobiernos. La autonomía del Banco Central, con sus rígidos objetivos inflacionarios y su rechazo a plantearse otros objetivos (por ejemplo, el pleno empleo, como era común en la posguerra), establece limitaciones adicionales a política expansivas.

Ante esto, el socialismo debiese volver a la lección gramsciana básica. El Estado es ‘hegemonía más coacción’, ecuación que nos permite tener una visión ‘ampliada del Estado’, considerándolo como una red institucional que incluye no solo los poderes formales (ejecutivo, legislativo y judicial), sino también la amplia red de nodos políticos de creación y coordinación de intereses, y de irradiación de legitimidad (o deslegitimidad) de políticas. De aquí se deriva una lección clave: cuando la izquierda gobierna, solo gobierna verdaderamente una pequeña parte de esta estructura ampliada del Estado. Las fuerzas progresistas, cuando ganan elecciones, gobiernan un poder ejecutivo y parte del legislativo, pero carecen de influencia de la densa red de aparatos políticos (aparatos mediáticos, circuitos extra-institucionales de poder, control de la inversión, centros de pensamiento y flujos de ingresos que van del mundo privado al político, etc.). Estos aparatos se activan, cuasi espontáneamente, para frenar iniciativas que emergen a partir de los espacios conquistados por las fuerzas progresistas.

No es casualidad, por tanto, que ante proyectos de reformas tributarias, reformas laborales o renegociación de acuerdos comerciales que proponen gobiernos progresistas, los aparatos de Estado se activen y desplieguen una intensa batalla intra-Estado. Así, una tarea urgente de una reflexión socialista contemporánea es problematizar precisamente ese carácter amplio y estructuralmente asimétrico del Estado contemporáneo. No haber tenido conciencia de ese funcionamiento del Estado, y haber asumido una visión liberal e ingenua de su estructura estratégica, está en el corazón, a mi juicio, de la incapacidad del accionar de la nueva izquierda contemporánea para constituirse como una fuerza anti-neoliberal exitosa. Sin ir más lejos, el caso del derrumbe estratégico de SYRIZA en Grecia (estando en el gobierno), y su claudicación programática total, lo ha llevado en la actualidad a la irrelevancia política.

IV

El proyecto socialista no puede no definirse a sí mismo. Uno de los errores más graves de la renovación fue que, al haber exitosamente abandonado el marxismo-leninismo y la visión clásica del objetivo socialista (socialización de los medios de producción), no logró proponer una visión alternativa sólida. El socialismo quedó como categoría abstracta, un mito que lograba dar cierta identidad en tanto nadie lo tomara seriamente.

Ya no hay tiempo para seguir en esa ruta. El capitalismo chileno agotó sus fuerzas productivas, y sus clases dirigentes solo atinan a competir por apropiarse de más rentas, y a protegerlas a partir de nexos con la política que no dejan de minar la legitimidad de la política democrática. En buenas cuentas, como declara el informe del PNUD 2024, se entra en un ciclo de estancamiento económico, malestar y deslegitimación. Esta coyuntura abre una ventana de opciones: o los gobiernos de turno siguen presos de un inmovilismo e inercia, reforzando la tendencia al estancamiento; o la ultra-derecha ofrece una agenda punitiva y policiaca para reprimir el malestar y sostener el orden económico… o las fuerzas progresistas empujan la dimensión económica para adecuarla a los principios de un orden republicano.

El socialismo históricamente ha implicado la última opción. Marx definió el socialismo como la “asociación republicana de productores libres”, y el socialismo se ha identificado como un principio de organización social en que los ciudadanos adquieren un compromiso político colectivo robusto, que consiste en asegurar las bases políticas, sociales y económicas, para que nadie viva bajo la dependencia arbitraria de ningún amo (ya sea el capitalista, el sacerdote, el marido, los imperios, o el burócrata). Aquella definición, como puede observarse, no viene con un ‘manual de uso’, sino que está abierta a diferentes estrategias dependiendo del contexto de cada país. En ese sentido, es un socialismo abierto y dinámico, no cerrado ni dogmático.

Pero también encierra una radical crítica al orden vigente. La república que se ha instaurado en Chile en las últimas décadas ha quedado truncada, a medio camino, y frustrada ante una moderna oligarquía rentista que ha minado el nexo entre república y ciudadanía, para fortalecer la suya propia con la política. Esto les genera grandes ganancias pecuniarias individuales, pero a un enorme costo social y político: ¿cómo puede confiar la ciudadanía en la república si esta no puede ofrecer pensiones dignas, educación o empleos de calidad?; ¿cómo creer en el principio de representación si este queda pervertido por su nexo con el dinero?; ¿cómo creer en la igualdad ciudadana ante la ley si la oligarquía está constantemente por sobre la ley? Estas preguntas de la ciudadanía solo tienen un destino: la anomia generalizada que no para de minar el principio moderno democrático.

El socialismo puede ofrecer herramientas normativas para ese gigante desafío y poner la discusión en su sitio correcto. Pero para eso requerimos una reflexión colectiva, de sinceramiento de posiciones y de saldar cuentas con nuestro pasado. Solo así podemos ofrecer una brújula que señale hacia dónde moverse, y cómo enfrentar la barbarie que comienza a emerger en la derecha nacional con su discurso policíaco, regresivo y negacionista.

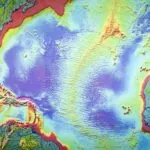

La fotografía corresponde al Museo Histórico Nacional y es de autoridad de Miguel Rubio Feliz