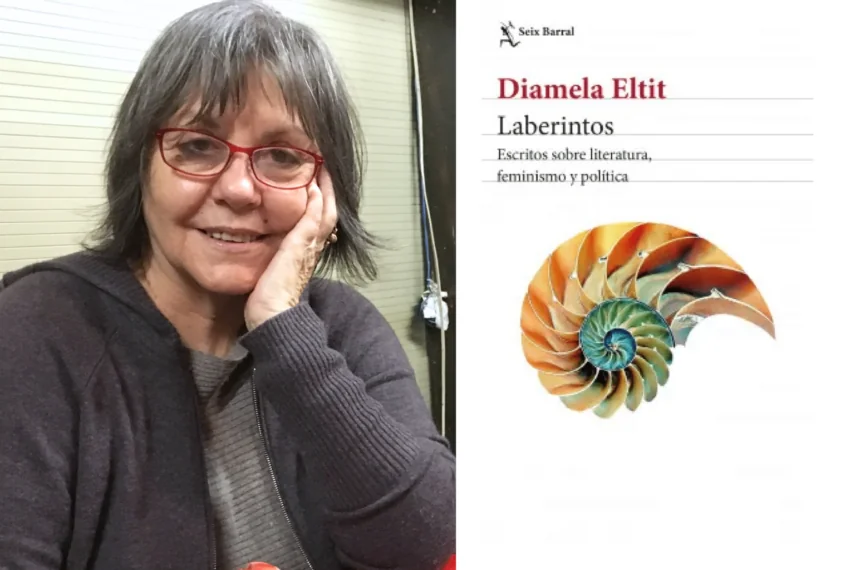

Diamela Eltit

El 14 de agosto de 2018, Diamela Eltit fue invitada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) a participar en el ciclo Cartografías del Feminismo: Las corrientes de hoy. Allí presentó este texto publicado por primera vez en su libro más reciente, Laberintos. Escritos sobre literatura, feminismo y política (Editorial Planeta, 2024) y, en versión digital, en Portal Socialista.

La situación que nos convoca es amplia, extensa, agobiante, apasionante y requiere de un tiempo sin límite de tiempo para cursarse. Tiene ribetes más finos o más evidentes, más conceptuales, teóricos, experienciales y, desde luego un anclaje primordial en elementos simbólicos, lo sé, pero ahora traigo un grupo de imágenes siempre insuficientes que emergen y que me permito compartir con ustedes.

Resulta tal vez ingenuo repetir que el binarismo de género no es “natural”, es una construcción cultural y que como toda la cultura cambiará tantas veces como sea necesario. Femenina y masculino se aprende de manera multifocal, mediante múltiples estrategias, diversas y sincronizadas, pedagogías simples (colores, juguetes) o complejas (aprendizajes de dominación o de sumisión) que se despliegan para disciplinar los cuerpos y volverlos, como dice Foucault, dóciles y productivos para el sistema. Pero hay que pensar en la dimensión del poder contenido y acumulado en el género masculino, al punto, desde mi perspectiva, que ese masculino es el que escribe, describe y administra al femenino mediante el conjunto de instituciones que conforman el sistema que, a su vez, traza los órdenes de cultura. En definitiva, lo que quiero señalar es que las instituciones mismas pertenecen al orden masculino y son ellas las que producen lo femenino; me refiero, a la familia, la escuela, la ley, la religión, entre otras, que organizan, repiten e inoculan los mandatos desde sus particulares espacios.

Desde luego las culturas se modifican y de acuerdo a los paradigmas, y a las tecnologías que las rigen, lo hacen con mayor o menor velocidad. Las condiciones de vida de las mujeres del siglo XXI son distintas a las del siglo XIX. Cambian los modos y modalidades de sus sujeciones, su pertenencia al aparato social. O se atenúa la inferioridad en todas las esferas de su vida. Así es, se reformulan sus condiciones vitales de acuerdo al sistema productivo, pero los movimientos ocurren siempre de manera asimétrica. Esa irregularidad prolongada que asola al sujeto mujer escrita en su femenino, en muchos momentos cruel, resultaría incomprensible —después de todo las mujeres somos mayoría— si no se entiende que las mujeres, colonizadas por el conjunto de las instituciones que las controlan, colaboran para mantener los hilos y los hitos de su propia subordinación. Lo que quiero decir es que internalizan como verdad en sus imaginarios la sombra feroz del peso de cada uno de los estereotipos que las oprimen.

La historia emancipatoria de la mujer chilena se puede rastrear a partir del siglo XIX, hay hitos, momentos, instancias importantes. Figuras clave, publicaciones, gestos y gestas. Pero esa historia está obturada por la propia historia que se aprende de manera robótica sin atender a la mutilación que la articula. En pleno siglo XXI conocemos nombres y sucesos que han removido ciertas estructuras, pero allí, a las luchadoras sociales, las primeras pensadoras, se las ha tragado el férreo relato de la historia dominante que no es neutral ni menos inocente. Es una forma de poder que permite una narración necesaria para la consolidación de un determinado orden. El ingreso de la mujer a la universidad o la larga lucha por el derecho de la mujer al voto político no forman parte de los saberes escolares. No puedo dejar de nombrar aquí, como en todos los espacios a los que accedo, a Elena Caffarena, que desde los años veinte activó, primero como estudiante y luego mediante el MEMCH, un feminismo que cruzó y relacionó clases, profesiones y oficios. Anticipó lo que hoy se entiende como un feminismo interseccional.

Todo suceso porta una trama que lo antecede y lo posibilita. Tal vez para situar la actual “ola feminista” habría que examinar el profundo cambio cultural que se instaló lentamente (en cierto modo de manera silenciada o atenuada por los discursos públicos) en Chile en las últimas décadas y que afectó la concepción de familia, central en la construcción del destino y deber del sujeto femenino. Este cambio se produjo porque el matrimonio, como obligación y cuento de hadas en el imaginario de las mujeres, se precipitó hacia una especie de abismo. En Chile actualmente, según la OCDE, en los últimos años, el 71,1 % de los hijos nacen fuera del matrimonio. Repito, el 71,1 %. Este sí que es un cambio cultural de envergadura porque desata la ecuación mujer-matrimonio y marca una inédita configuración social que altera los parámetros de la cultura chilena, especialmente de las capas medias obedientes al trazado impuesto por la alta burguesía local.

Hoy el 40 % de los hogares chilenos son liderados por mujeres. Eso significa otro escenario: existe un descabezamiento paterno porque la “cabeza” en esos hogares la porta la mujer. La familia entonces se estructura desde un desplazamiento del poder masculino que genera otras coordenadas, despojadas en gran medida de la negatividad de múltiples convenciones que rodeaba al sujeto mujer al mando de su hogar. Desde luego, no pretendo negar acá la existencia pétrea de elementos simbólicos en que se estructuran subjetividades e imaginarios formados por huellas síquicas que están presentes y operan más allá o más acá del peso de lo real.

Existe un decrecimiento en la natalidad: 1.3 niños por “pareja”, entendiendo la pareja desde la nueva configuración que he señalado. Este índice es favorable a la mujer porque la emancipa de una función cultural y material agobiadora como es la maternidad múltiple y multiplicada según las convenciones que le asignaba el sistema.

A este escenario fundamental, intenso, creciente, inédito y emancipador, habría que agregar el progresivo desmoronamiento, en los años recientes, de instituciones fundamentales cruzadas por graves escándalos financieros. El Ejército y los dineros provenientes del cobre y, cómo no, Carabineros, con uno de los desfalcos públicos más grandes de la historia. Y los delitos y enjuiciamientos, en el ámbito político (entre ellos el cohecho) por la explosión rizomática Soquimich, Penta y Lava Jato. Y, desde luego, de manera primordial, la Iglesia y sus escándalos masivos en materia de desmanes sexuales. Así, política y políticos, y las Cámaras de representantes destruyeron la confianza de la ciudadanía.

Merece una detención especial la Iglesia, en tanto históricamente ha sido la cauteladora más persistente del cuerpo de la mujer, y su dedicación a controlar la sexualidad femenina al punto de convertirla en un espacio pecaminoso. Habría que recordar que las estructuras religiosas son misóginas, que la mujer se entiende como procreación y servicio. Los casos cada vez más públicos y numerosos de pedofilia y abusos por parte de sacerdotes han marcado un escenario macabro para los niñas y niños. La Iglesia está ahora completamente desestabilizada. Esto en parte sucedió por una fallida organización de la visita del papa y porque los denunciantes de Karadima pertenecen a las elites, y esa condición permitió una mejor “escucha” social. En otro registro mucho más tenue hay que considerar la pedofilia del sacerdote, ligado al empresariado, O’Reilly.

Pienso que la reformulación de la institución familiar del sujeto mujer, la crisis de poderosas instituciones de orden masculino y, desde luego, la todavía insuficiente gratuidad universitaria y de enseñanza técnica, tienen una relación aunque no necesariamente lineal con el estallido feminista universitario, inédito en la historia local y que consiguió la circulación de la palabra feminismo por todo el universo social, esta vez sin caricaturización alguna.

Pero junto al impacto de la gesta universitaria hay que atender a la fuerza con la que el sistema controla en un aspecto crucial a la mujer: los salarios. En Chile ya lo sabemos, lo naturalizamos, lo aceptamos, la mujer a igual trabajo recibe un salario 30 % menor que los hombres. Entiendo el salario como el modo de sostenerse y sostener a los otros en el interior del espacio social. Ahora mismo en la Cámara de Diputados, Chile Vamos votó en contra de la indicación específica de establecer igualdad salarial. Entiendo que ese menor pago se debe a que la mujer es considerada por el neoliberalismo como menos productiva por su capacidad reproductiva, pero aun así pienso que pagar menos por un mismo trabajo genera un tipo de plusvalía para la acumulación de riqueza. Siguiendo esa línea de pensamiento se puede afirmar que la mujer es explotada por el sistema que mantiene y, más aún, estimula esta irregularidad. Hay que agregar además que parte importante del funcionamiento social descansa en el trabajo no remunerado de la mujer en tareas domésticas y labores de cuidado que Marx, pensador del trabajo, del capitalismo y la mercancía, catalogó como trabajo improductivo. Pienso que en este punto específico se equivocó el viejo Marx.

El menos que rodea a la mujer está impreso en todo el universo social. El ámbito literario, en principio sería más proclive a democratizar los cuerpos, en parte porque es un trabajo que no permite que los autores vivan de sus prácticas (excluyo a los best sellers) pero eso no ocurre. En principio la literatura o el “campo Literario” fundado en aspectos más bien de orden simbólico repite fielmente el binarismo. Por un lado lo que se denomina como “literatura de mujeres” y por otro la “literatura”. Así, las mujeres que escriben se amontonan en un gueto, en la periferia de la escritura. Se trata, claro, de una táctica y de una estrategia de control y dominación. Eso es posible porque la estructura se ramifica en todos los espacios.

Quiero cerrar mi intervención desde el lugar material de habla. Hoy estamos en el influyente Centro de Estudios Públicos, CEP. Esta institución formada en 1980, según dice en su presentación, tiene como interés principal trabajar los derechos y la democracia. Ahora mismo estamos aquí pensando el feminismo y sus alcances y eso es estimulante, y se ajusta a la energía y la fuerza que la palabra ha generado en este 2018. De manera curiosa, en algo feminista, quise examinar en detalle la estructura CEP que está disponible en la web. Lo hice porque, desde mi perspectiva, las estructuras “hablan”. Su Consejo directivo cuenta con veintitrés hombres y dos mujeres. Su Comité ejecutivo cuenta con nueve hombres. Su Consejo asesor está formado por cincuenta hombres y una mujer y el Consejo honorario por once hombres.

El Comité de Opinión Pública lo forman nueve hombres y dos mujeres. Un número considerable de estos nombres pertenecen a empresarios. Me parece interesante citar la composición estructural del espacio, en el contexto del encuentro Cartografías del Feminismo, y como la escritora que soy, lectora de signos al fin y al cabo, les propongo seguir pensado la relación asimétrica y nunca trivial en la que descansan las estructuras.