Elena Águila

Las feministas tenemos algo que decir acerca de lo que está pasando en el mundo. Siempre. Nada de lo humano nos es ajeno. Porque –como señala un artículo incluido en este libro—queremos “dar vuelta el mundo”. Para ello necesitamos continuar con la tarea crítica de poner al descubierto lógicas patriarcales en cada uno de los asuntos que se instalan en la discusión pública: la descalificación de los avances del feminismo a través del uso por parte de grupos ultraconservadores del concepto de “ideología de género”; la necesidad de una educación sexual integral no sexista; las dinámicas de poder del cyber mundo; los límites de la libertad de expresión; las guerras que no cesan. Y, por supuesto, cómo no, el asunto que ocupó el debate político en Chile a partir del estallido/revuelta social del 18 de octubre de 2019: el proceso constituyente del cual no estuvieron ausente expresiones diversas de los movimientos sociales, lo que implicó su participación en una institucionalidad inédita como lo fue la Convención Constitucional. Esta “nave de la loca esperanza” que, antes de su naufragio en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, redactó una propuesta de nueva Constitución que parecía que iba a cerrar el ciclo no solo de la dictadura sino también el de los 30 años de administración de la herencia que nos dejó la dictadura: una democracia limitada, un modelo económico neoliberal, y una cultura coherente con dichas estructuras político-económicas.

A cada uno de estos asuntos se refieren los artículos de esta publicación de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Cuando la legitimidad de la perspectiva feminista (a veces bajo el nombre de “perspectiva de género”) se encuentra bastante asentada en amplios sectores de la sociedad, aparece un concepto, levantado por sectores conservadores: “ideología de género”. Priscilla González Badilla analiza el uso que estos sectores hacen del término “ideología”, por un lado, y “género”, por otro. “Ideología” como sinónimo de falso, como opuesto a conocimiento verdadero, objetivo, de la realidad. Las propuestas feministas en torno al género serían “ideológicas”. Es más, el mismo concepto de “género” traería consigo una carga ideológica que requiere ser puesta en evidencia para impedir que su uso se legitime en la academia, en la política, en la cultura. Porque hablar de género trae consigo la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres, incluidas las desigualdades, los estereotipos, la asignación de roles y espacios en el orden social son “culturales” (como opuesto a “naturales”). Y cuando algo es “cultural”, y aquí el espanto de los sectores conservadores, puede cambiar. El artículo de Priscila González se refiere al desarrollo del concepto de ideología de género en América Latina. Sus imbricaciones con expresiones religiosas que tienen un fuerte arraigo en el continente. Y los “efectos de llamar ‘ideología de género’ a los progresos de las mujeres”.

La “educación sexual” ha sido siempre un tema polémico en la sociedad. Los sectores conservadores desean circunscribirla al ámbito de la familia (no vaya a ser que sea un caballo de Troya de la “ideología de género”). Los sectores progresistas promueven su incorporación al sistema educativo. El artículo de Sandra Palestro Contreras revisa los modelos de educación sexual que se han implementado en Chile desde los años 20 del siglo pasado a la fecha y cómo estos han impactado la sociedad y la cultura. Hace un recuento de las políticas que al respecto se han impulsado en nuestro país en la posdictadura hasta llegar al momento presente. Es una historia de avances y retrocesos. En Chile, hoy en día, se discute sobre la implementación de programas de educación sexual, esta vez bajo el concepto de “educación sexual integral” (ESI). La autora argumenta que para que un programa de educación sexual sea “integral” debe ser no sexista. Como toda la educación en realidad, pero de manera especial la educación sexoafectiva porque esta “abre conversaciones multidimensionales sobre temas relacionados tanto con los comportamientos concretos en las relaciones sociales, como con las ideas y contextos que los originaron”. Una educación sexual integral no sexista crearía condiciones para abordar las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, las niñas y personas feminizadas y de la diversidad sexogenérica que están enraizadas en un orden simbólico que es patriarcal y androcéntrico. Sabemos que la educación formal es un espacio clave para la reproducción de este orden simbólico. Es también, por ende, un lugar clave para “la instalación de nuevas formas de relacionamiento”. “La violencia –propone el artículo—no se erradica con represión ni es responsabilidad solo de las familias; se requiere educación y más educación (…)”.

De tecnopolítica escriben Lucía Egaña y Joana Varón. “La tecnología es política” (ese mantra feminista de ver política en ámbitos que muchas veces pasan por neutros) parecen querer decirnos las autoras de “Dar vuelta el mundo. Despatriarcalizar las tecnologías”. Este artículo es una invitación a descolonizar, y de paso despatriarcalizar, “nuestros imaginarios en torno a las tecnologías”; a reconocer la existencia de este imaginario para empezar. ¿Qué significaría imaginar una tecnología feminista?, se preguntan. El artículo nos muestra, poniendo a nuestra disposición información que no siempre manejamos en nuestra calidad de usuarias, cómo funcionan las redes sociales, los extractivismos implicados en la producción de los aparatos electrónicos que usamos, “el control y la manipulación de nuestras subjetividades que se opera por medio de los algoritmos”. Pero que quede claro, nos advierten, no quieren alimentar la tecnofobia. “Se trata más bien de conocer un poco el terreno sobre el que estamos caminando”, señalan. Seguirle la pista a las “esporas de resistencia e imaginación política” que podrían permitirnos “desarrollar otros tipos de tecnologías, basadas en otros valores y concebidas de otros modos”.

“Ya no basta con resguardar el derecho de cada persona a decir y opinar”, argumenta Claudia Lagos Lira en su artículo “Libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación: una mirada feminista”. “Hay que poner atención a las estructuras políticas y económicas que (no) permiten la circulación de voces”, advierte. La autora se refiere a la escasa presencia de mujeres en cargos ejecutivos y editoriales de los medios de comunicación y se pregunta por sus implicancias para el ejercicio del “derecho a la comunicación” (versión más avanzada del derecho a la “libertad de expresión” de tradición liberal). Otra arista del tema aparece al revisar la representación de las mujeres que instalan los medios a través de sus contenidos. Y no solo de las mujeres. Predominan enfoques discriminatorios y estereotipados según la clase, el género, y la raza y la etnicidad. Y una tercera arista emerge cuando el artículo destaca, a modo de ejemplo, el aporte realizado por mujeres periodistas de guerra. Hay allí una historia por visibilizar. La historia de “otras miradas, otros estilos y voces, sobre la Historia del siglo XX”. Complejizar el estatus de la libertad de expresión en sus necesarios cruces con el derecho a la información y a la comunicación es lo que hacen las propuestas plurinacionales, plurilingüistas y feministas sobre comunicaciones. Hay un camino delineado en tratados y conferencias internacionales y movimientos feministas alrededor del mundo desplegando estrategias para lograr la implementación de las recomendaciones allí contempladas. La comunicación no es solo un asuntos de tecnologías más o menos sofisticadas. Es un proceso simbólico “en el cual se produce, mantiene, repara y transforma la realidad”, concluye la autora.

¿Por qué una guerra?, se pregunta María Isabel Matamala Vivaldi. La pregunta formulada mientras preparábamos este libro podría ser planteada hoy: ¿por qué otra guerra? Y así, seguramente, en los tiempos que vienen. La guerra, todas las guerras, “transparenta la visión de una matriz de dominación patriarcal que ejerce su poder sin el marco ético de los derechos humanos y teniendo como eje la violencia en sus más diversas formas”, afirma la autora. Este artículo presenta “un veloz barrido histórico” que permite constatar el milenario vínculo entre patriarcado-violencia-guerra que hoy continúa existiendo en total consonancia con el capitalismo neoliberal. El carácter histórico del patriarcado (no es connatural a los seres humanos, tiene origen) contradice la hipótesis de que existiría una “naturaleza humana” ontológicamente violenta, competitiva, individualista. Las investigaciones de antropólogas feministas han refutado estas ideas. Requerimos “nuevos fundamentos del poder” y esto implica un “cambio cultural civilizatorio”. Nada más, pero tampoco menos. Sin ánimo de ejercer “autoritarismo de la utopía”, la autora señala que serán otras generaciones de feministas las que construirán el camino hacia ese cambio cultural que “irá pariendo una civilización de paz y armonía, sin depredación de cuerpos y territorios”.

Y llegamos a las miradas feministas sobre lo que fue el proceso constituyente que vivimos en Chile, abierto por una revuelta social y terminado por una derrota electoral. Alondra Carrillo Vidal hace un recuento y análisis de esa experiencia poniendo el foco en “esa tensa y compleja relación entre movimientos sociales e institucionalidad”. Se trató en este caso de una “institucionalidad extraordinaria” creada con un objetivo específico y destinada a desaparecer una vez cumplido ese objetivo: redactar una propuesta de una nueva Constitución si así lo aprobaba el pueblo de Chile en un plebiscito de entrada y otro de salida. Una institucionalidad que implicaba elegir el carácter, y las y los integrantes de la instancia que debía redactarla. Una institucionalidad que a poco andar debió funcionar en el contexto de una pandemia global. La autora revisa uno a uno los hitos del proceso: estallido/revuelta/alzamiento, octubre 2019; Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, noviembre 2019; 8 de marzo 2020; pandemia, Covid-19, encierro; debate en diversas organizaciones de movimientos sociales sobre el carácter que podría o debería tener su participación en el debate constitucional abierto; decisión de participar en todas sus instancias, elección de representantes en la instancia generada para la redacción de la propuesta de nueva Constitución (Convención Constitucional); participación de feminismos diversos en dicha instancia, la rica experiencia de su articulación; la constatación de la potencia de los movimientos sociales y también de “sus limitaciones programáticas y organizacionales”. El artículo se cierra con las preguntas que nos deja el desarrollo y el cierre de este proceso constituyente. “La crisis que nos trajo hasta aquí sigue abierta”, concluye la autora.

Raquel Olea también propone reflexiones feministas en tiempos constituyentes. El eje de su reflexión: la autonomía en la historia de los feminismos, en la práctica política feminista y en los “feminismos constituyentes”. A la luz de este concepto y de la consigna “nunca más sin nosotras”, la autora analiza la paridad, otro concepto que se instaló con fuerza en este tiempo. No es solo una cuestión de número, nos dice: “La paridad de género abre la mirada no solo al campo cuantitativo de la vida social sino al modo como los lenguajes podrían nombrar, en los ámbitos públicos y disciplinarios, una democracia paritaria”. Existe una dimensión cualitativa de la paridad y esta es la que relevaron las normas que las feministas incorporaron a la propuesta de nueva Constitución. De lo que se trata es de “hacer oír la voz de un proyecto de otra democracia”. Una democracia sustantiva cuyas características la autora presenta en este artículo.

Está abierta la necesidad de contar la historia de las mujeres en este tiempo constituyente. Agregar a la historia ya contada este capítulo. Esta historia no puede escribirse “con los mismos signos ni lógicas con que se escriben las historias oficiales”. Es la historia, como la de este libro, de una porfía (que no termina aquí).

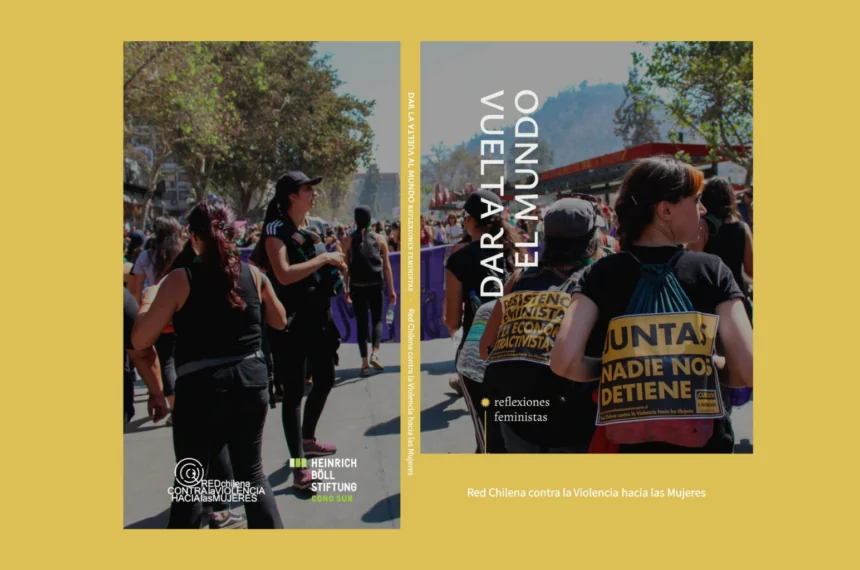

*Presentación del libro Dar vuelta el mundo. Reflexiones feministas publicado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Sábado 7 de septiembre. Lila-II Feria del Libro Feminista 2024 (Centro Cultural La Moneda-Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago, Chile).